(Interior Fundació Joan Brossa. Foto Fundació J.B.)

El Festival If Barcelona que dirige la dramaturga en teatro visual y gestora cultural Sara Serrano, tiene en marcha todos sus motores a pleno pulmón tras su arranque el día 1 de noviembre en la Fundación Joan Brossa con el juego interactivo ASSES, MASSES, a cargo de Patrick Blenkarn y Miltom Lim.

El inicio propiamente titiritero tuvo lugar la semana siguiente, con los dos espectáculos Melodama, de La Puntual, con Eugenio Navarro y Martí Doy, y el estreno de Dark Times, de David Espinosa, ambos en la Fundación Joan Brossa Centre de les Arts Lliures durante los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre. Dark Times està también del 13 el 16 de noviembre.

A su vez, los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre tuvo lugar el programa TEIXIDORES (Tejedoras), el Encuentro Pro Internacional que, por segundo año consecutivo, organiza el IF Barcelona, este año en el Institut Ramon Llull, la Fundación Joan Brossa el día 7 y en la antigua cárcel Modelo de Barcelona los días 8 y 9 de noviembre. Teixidores, en sus cuatro jornadas de encuentros en el Institut Ramon Llull, La Brossa y en La Model, ha tratado tres temas: Dramarugias Visuales organizado por Institut Ramon llull, Memoria y Trayectorias del Teatro Visual, de Objetos y de Títeres el segundo día en La Brossa, y La Red Invisible, Tejiendo, en La Model, los dos últimos días.

Teixidores

He aquí cómo el Festival define TEIXIDORAS:

Es el espacio de pensamiento del festival: cuatro jornadas PRO donde la práctica artística dialoga con la reflexión crítica, las conversaciones y los laboratorios compartidos. Un punto de encuentro para pensar juntas los retos que atraviesan la cultura contemporánea, mientras tejemos redes.

Hablaremos en esta crónica del encuentro realizado en el hermoso espacio de la Fundación Joan Brossa alrededor del tema Memoria y Trayectorias del Teatro Visual, de Objetos y de Títeres, con presentaciones a cargo de Maria Canelles (directora de Artes Visuales y Textuales de La Brossa), Toni Rumbau (titiritero, autor y editor de la revista Titeresante) y José Antonio Sánchez (comisario, investigador, autor y docente). Moderó Georgina Oliva, directora de Artes Vivas de La Brossa.

También de los dos espectáculos presentados durante cuatro días en la Brossa: Melodama en la Sala Grande, y Dark Times en una de las salas de exhibición de La Brossa.

Los objetos de Joan Brossa, intervención de Maria Canelles

Qué duda cabe que Joan Brossa, uno de los grandes poetas catalanes del siglo XX, fue también un importante dramaturgo, así como artista plástico que trabajó con objetos e imágenes siempre relacionados con la palabra.

Lo explicó magníficamente Maria Canelles, especialista y comisaria de la Fundación Joan Brossa, y responsable de sus fondos, al definir las obras con objetos de Brossa como poesía visual.

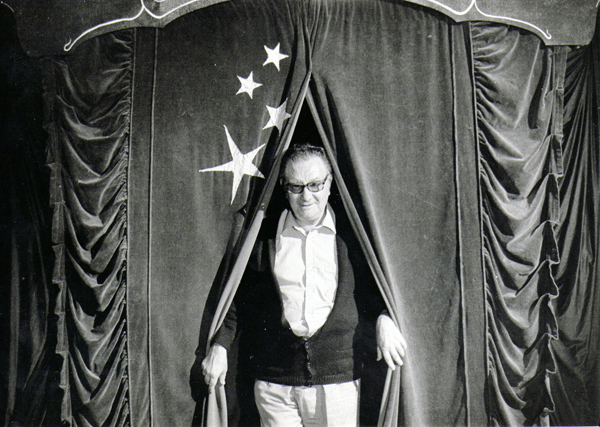

Joan Brossa sobre un escenari a la 2a Fira de Teatre de Tàrrega Format: digitalització fotografia blanc i negre. Foto Jaume Maymó. Arxiu Macba. Fuente aquí

Según Canelles, hay cuatro claves que definen la posición de Brossa en estos terrenos movedizos de la poesía, la plástica y el teatro:

1- Poeta 24/7: es decir, alguien cuyo compromiso con la poesía es de entrega total. Brossa nunca trabajó en nada más fuera de su propia obra.

2- Poeta muy cercano de los artistas visuales: amigo de pintores como Joan Miró, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Joan Ponç, miembros todos ellos del grupo llamado Dau al Set, en el que estaba también el filósofo Arnau Puig, el teórico del arte y polígrafo Juan Eduardo Cirlot, y el mecenas y dinamizador artístico Joan Prats.

3- Un poeta que tuvo una extraña relación con el teatro: escribió unas 400 obras de las que vio muy pocas representadas.

4- Un poeta con una clarísima conciencia de su posición vanguardista. Bajo la influencia de personalidades como Joan Miró y del poeta Josep Vicenç Foix, ambos figuras imprescindibles de la vanguardia catalana del siglo XX, hizo suyo el concepto de hibridación de los lenguajes aplicado a su trabajo poético.

Brossa, Joan. Poesia escènica VI: circ, màgia i titelles. Tarragona: Arola Editors, 2013. TOP: 2015-8-6105. Extraido de la web de la Biblioteca de Catalunya

Brossa (1919-1998) fue alguien que empezó muy temprano. Mostró Canelles el primer libro publicado por Brossa, titulado Em va fer Joan Brossa (‘Me hizo Joan Brossa’), cuyo título ya nos indica el principio de distanciamiento y de autobservación propio de las vanguardias. El libro fue editado por Cabral de Melo, cónsul de Brasil en Barcelona, quien también escribió el prólogo. Fue Cabral de Melo quien lo introdujo al marxismo, una apuesta que ya nunca dejará, y que Brossa compartió con su catalanismo militante.

Tres poemas objetos de Joan Brossa. Imagen extraída del blog Plàstica Escola Betulia)

Citó Canelles los cuatro recursos más usados en sus poemas visuales: juegos de correspondencias, analogías, desfamiliarización (extrañeza) y una apuesta por lo inútil. Recursos que le permitían cruzar objetos entre si los cuales establecían una relación inesperada, a los que añadía un título, el otro componente esencial de la mayoría de sus poemas objeto.

La guinda de su intervención fue la visita que nos ofreció al lugar donde se encuentra parte de los fondos de la Fundació Joan Brossa, con algunos de los poemas visuales que son replicables, usados por la Fundación como merchandising de la casa. Unos momentos magníficos para gozar y entender la grandeza de este inclasificable poeta-artista de la vanguardia europea y catalana.

La Memoria de los Títeres, intervención de Toni Rumbau

Me tocó hablar a mi más específicamente del tema de los títeres, una intervención que Sara Serrano me dejó abierta para incluir en ella desde experiencias personales hasta cuestiones relacionadas con la historia. Y eso es lo que hice tan buenamente como pude.

Hablé de mis inicios en Portugal y cómo descubrí la universalidad del lenguaje de los títeres al ver reaccionar tan positivamente a públicos rurales que nunca habían visto antes una marioneta. Un tema que he tratado largamente en el libro Malic, La Aventura de los Títeres, en el que condenso mi experiencia de lo que fueron los inicios míos y de Mariona Masgrau en 1975, para fundar en un año después La Fanfarra con Eugenio Navarro.

Commedia del arte, del siglo XIX. ‘Pulcinella, maschera del mondo.’ Foto Wikipedia

A continuación, hablé de cómo las mudanzas interfieren y provocan cambios y novedades, ya desde el Renacimiento con la emergencia de la Comedia del Arte y la expansión de sus máscaras más conocidas por toda Europa (Pulcinella, Arlequino, Pantalone…). Europa es, en este sentido, un precioso laboratorio de los cambios al ser la zona donde se inició la Modernidad que transformó el mundo. El rosario de las mudas en Europa es infinito, pero los podemos resumir en aquellos que marcaron sus grandes momentos de cambio, como lo fue el período revolucionario a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la mismasRevolución Industrial y la consolidación paulatina del régimen burgués, que sustituyó el aristocrático, llamado también el Antiguo Régimen.

Vimos entonces como en Francia nace Guiñol, un nuevo tipo de héroe y de personaje más afín a los nuevos ideales ciudadanos que acaba sustituyendo a Polichinelle, fiel representante del Ancien Régime. O cómo en Italia, tras prohibir Napoleón el uso de la máscara en el teatro, la Comedia del Arte se refugia en los teatros de títeres y empiezan a nacer nuevos personajes que actúan ya sin máscara, exponentes de la nueva época, tipos que ya no son siervos sino ciudadanos libres, aunque aquejados la mayoría por los males también tan propios de aquellos tiempos -y de los de ahora-: la pobreza, el hambre y el no tener un duro en los bolsillos. De todo ello existe constancia objetiva al ser tantas las colecciones de marionetas conservadas en Italia, con compañías clásicas aún en activo y otras que han mutado a la modernidad aun manteniendo los arcaísmos propios del género.

Fanacapa, de Verona, y Gioppino, de Bérgamo. Exposición ‘Giù la Maschera’, Pordenone. Mayo 2019. Foto T.R.

Por otra parte, y cómo ha puesto en relieve el teórico e historiador del teatro Didier Plassard, durante todo el siglo XIX a medida que nos vamos acercando al XX, los teatros populares, hasta entonces fijados en los llamados canovacci, guiones esquemáticos de las tramas que servían para recordar el argumento, y que podían ser más o menos desarrollados (ver los encuentros del programa PuppetPlays celebrados en Montpellier aquí, donde estas temáticas fueron abordadas desde perspectivas y lugares muy diferentes entre sí), poco a poco se hacen escritos y aparece el texto literario teatral, que rompe con la tradición oral del teatro. Un cambio que afecta de lleno a los teatros de títeres europeos.

Otra época de cambio fueron los años 60, 70 y 80 del siglo XX, cuando cae la ‘Cuarta pared’ del teatro, que en los títeres significa la ‘caída real y simbólica del retablo’: los titiriteros dejan de esconderse y se convierten en actores o lo pretenden ser. Una transformación radical (ya anticipada por la vanguardias de principios del s. XX) que fue abrir la caja de las sorpresas del teatro de títeres, pues de pronto, las combinaciones dramatúrgicas de los elementos empleados (títeres, objetos, maniquís, figuras, imágenes, cuerpos vivos y actores), asociados a las nuevas tecnologías de la iluminación, de la imagen y del sonido, estallan y convierten el viejo género de los títeres en una amalgama de lo que, para concretarlo, se ha dado en llamar Teatro Visual, de Objetos y de Títeres, o Teatro de Figuras en algunos países, o Théâtre de Marionnettes et Arts Associées, en Francia.

Encuentro Puppetplaysen Montpellier, diciembre de 2021

La cuestión es que vivimos en una época donde los cambios son diarios, con la revolución digital pisándonos los talones y la IA acechando en las esquinas.

¿Hacia dónde conducirán estos cambios al viejo teatro de títeres, hoy desmenuzado en propuestas como las del IF Barcelona que, respetando la tradición, no se amilana frente a los desvaríos de las vanguardias y las innovaciones experimentales?

Pregunta para cuyas respuestas deberemos aguardar unas décadas, o quizás, unos años, o aún mejor unos días, o unas horas…, tal es la velocidad de los cambios de hoy en día.

Una época que pide paciencia a los impacientes, y templanza a los más enervados, para no ser arrastrado por los ríos torrenciales del presente-futuro.

Dramaturgias de la Imagen, intervención de José Antonio Sánchez

Fue todo un lujo tener en Barcelona a este estudioso del teatro visual, cuyo libro Dramaturgia de la Imagen (1992) ha sido una guía imprescindible para aquellos que en España han querido salir de lo trillado en el teatro y se han atrevido a bucear por las nuevas corrientes que se centran más en la imagen y en los objetos que en la palabra, la Historia y los argumentos clásicos.

Portada del libro Dramaturgias de la Imagen, de José Antonio Sánchez

Dijo J.A. Sánchez que lo que intenta es recuperar el pasado desde el presente. Opone Historia a Genealogía: la Historia va desde el pasado al presente, mientras que la Genealogía lo hace al revés, desde el hoy al pasado. Pero lo más importante es el tipo de mirada que se hace para comprender el pasado. Lo que importa es la memoria visual, complementada por las lecturas. Lo sensible, lo visual, es lo que nos explica el pasado.

Portada del catálogo de ‘Esperpento’, exposición comisionada por J.A.Sánchez en el Centro de Arte Reina Sofía, 2024-2025. José Clemente Orozco, El tirano, 1947. Acervo Museo de Arte Moderno. INBAL/Secretaría de Cultura. © Herederos de José Clemente Orozco, 2024

De ahí que al plantearse la exposición Esperpento, de la que J.A. Sánchez fue comisario en el Centro de Arte Reina Sofía, lo que hizo es buscar elementos visuales que hablaran indirectamente del Esperpento, un concepto que en realidad se concreta en los libros de Valle-Inclán y que solo puede explicarse desde una multitud de perspectivas y de elementos visuales para acercarse a él.

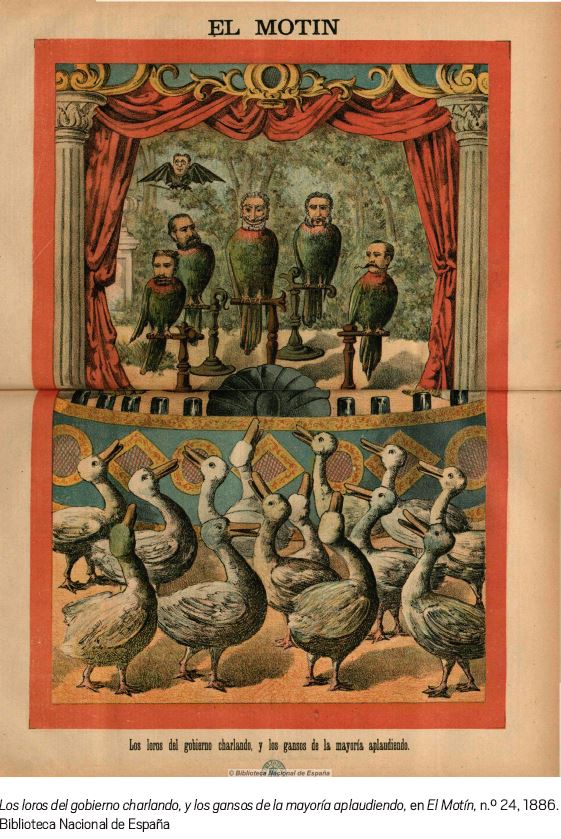

Explicó J.A.Sánchez los recursos buscados para acercarse al concepto ‘sin aplastarlo’, como haría el método histórico: cuadros, libros, grabados, dibujos satíricos de las revistas, memorias de los contemporáneos de Valle-Inclán, títeres -recurrieron a las marionetas de Podrecca, que él nunca vio pero supo de ellos y los citó en Luces de Bohemia para ayudarse a expresar su idea del Esperpento. También trajeron títeres de Barriga Verde, el polichinela gallego que a principios del siglo XX se prodigaba en las ferias de Galicia, siguiendo la tradición portuguesa de los Robertos. Instaló igualmente una parte de la Casa-Museo de la Tía Sandalia, del pueblo toledano de Villacañas, un ejemplo de arte popular espontáneo y naíf.

Exposición comisionada por J.A.Sánchez en el Centro de Arte Reina Sofía, 2024-2025

Es a través de los objetos, cuadros, y otras imágenes que, a modo de una multiplicación de espejos puestos alrededor de la obra de Valle-Inclán y de su época, el visitante se acercaba a este concepto que tanta importancia tuvo y sigue teniendo en la cultura española.

Esta mirada hacia los detalles que va del presente al pasado, y que él define como una genealogía de la Historia, permite descubrir los cambios y las mutaciones que han sido claves en el transcurrir histórico.

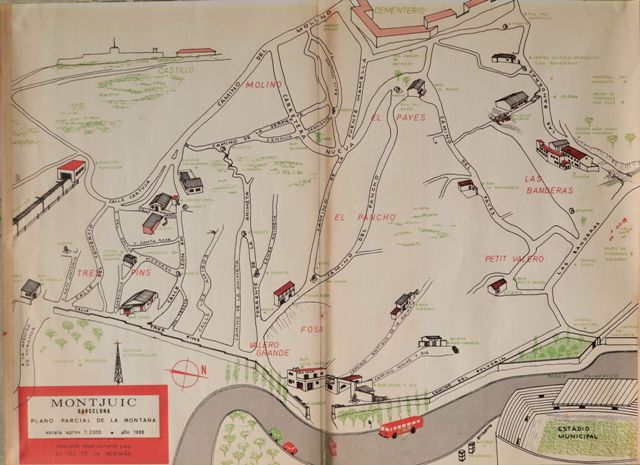

Una posición que va pareja al llamado teatro de objetos documental que practican artistas como Shaday Larios, Jomi Oligor y Xavier Bobés con su Agencia de Detectives El Solar, cuando nos explican, por ejemplo, lo que fue el barrio de barracas que hubo en el actual Jardín Botánico de Barcelona en Montjuic. El Solar creó todo un mapa de lo que fue aquel barrio a partir de objetos encontrados, entrevistas y relatos de sus antiguos habitantes, revistas, carteles, fotografías, reportajes periodísticos y otros elementos que han quedado como testimonio mudo o vivo de lo que fue y desapareció con los planes de desarrollo del último Franquismo y el crecimiento y embellecimiento de la ciudad. Una indagación que los del Solar titularon Cuaderno de Campo (ver aquí)

Mapa del poblado realizado por los barraquistas y publicado en la revista ‘La Voz de la Montaña’ en el año 1968. Foto de Nino Milone.

La intervención de J.A.Sánchez tuvo la virtud de situarnos de bote pronto en una mirada plenamente puesta en la contemporaneidad más exquisita, estableciendo además un método de trabajo para abordar el pasado desde el presente, una verdadera lección de la que los presentes tomamos oportuna nota.

Melodama, de Eugenio Navarro, Martí Doy i Jordi Prat i Coll

Por fin el público de Barcelona pudo ver de nuevo este capolavoro de Eugenio Navarro cuya autoría comparte con Martí Doy (intérprete junto con Eugenio y constructor de los títeres) y el director y dramaturgo de la propuesta Jordi Prat i Coll, más la música y la técnica a cargo de Matías Torres.

Una obra que se estrenó en el año 2001 y que parece no haber perdido ni un ápice de su frescura y originalidad, pues desde hace dos años que ha sido reclamada por varios festivales (pienso en Sevilla, Bilbao, Tolosa…) y ahora por el If Barcelona. Que el lugar elegido haya sido la Fundació Joan Brossa es en cierto modo también un ‘volver a casa’, al estar este espacio tan cerca de La Puntual, un teatro que nació con posterioridad a la obra. Hay que recordar además que Melodama estuvo en el año 2005 en el antiguo Espai Brossa, que estaba pared contra pared con La Puntual, invitado por Hermann Bonín, que se entusiasmó con la obra.

Foto Ura Iturralde

Como dije en otra ocasión, Melodama mantiene incólume su enigmática atracción, tras esta nueva puesta en escena realizada en el año 2023. Es curioso que el tiempo no haya pasado para ella, lo que dice mucho sobre el buen trabajo realizado por Martí Doy, Eugenio Navarro y Jordi Prat i Coll, con la música de Matías Torres.

Quizás el secreto está en lo que dice el programa, cuando afirma: ‘Melodama es un espectáculo que propone al espectador una nueva manera de mirar. Una mirada desdoblada en dos castillos de títeres para explicar una historia de sentimientos. Y evocar así un melodrama con aires de cine mudo. El melodrama, este género teatral que tanto triunfó a lo largo del XIX y que a principios del XX todavía llenaba teatros ha caído en un desprestigio sólo salvado, y no siempre con éxito, por el cine. Es por esta razón que «Melodama» recupera este género tan convencionalizado para poder jugar (potenciar, romper, contradecir…) con sus propias convenciones y ofrecer al espectador una historia y una manera de explicarla que lo sorprenda continuamente’.

Foto Ura Iturralde

Una nueva forma de mirar desdoblada, algo propio de nuestro tiempo, y recurriendo al género melodramático que se ríe de las desgracias ajenas, pero a su vez nos las muestra en su descarnada realidad. Una licencia que tienen los títeres, mostrar la dureza de la vida y sus nefastas consecuencias sin que le tiemble el pulso al titiritero y dejando que el espectador lo vea con distancia, sabiendo que son muñecos, los cuales, sin embargo, encarnan la realidad negada… Esta suma de contradicciones, sin que medien palabras entre medio, es uno de los secretos de esta obra inclasificable, pero que sigue y seguirá atrayendo a los espectadores inquietos y curiosos.

Melodama juega también con los conceptos de espejo y de simetría que aplica a los títeres mediante el artificio de los dos retablos situados en paralelo uno junto al otro, aunque ambos separados por un palmo de distancia. Un desdoblamiento insólito que permite que las escenas se complementen unas veces por oposición y otras como extensión coordinada de ambos escenarios, lo que da una combinatoria de posibles espacios tan sorprendente como variada.

Foto Ura Iturralde

A su vez, el artificio de los dos retablos sumerge al espectador en una constante interrogación sobre los porqués de las diferentes secuencias, con sorpresivas ocurrencias que muchas veces inducen a la carcajada, para pasar inesperadamente a situaciones altamente dramáticas que sin embrago, bajo los efectos aterciopelados del melodrama pasado por los títeres, acaecen sin ofender al espectador, como ocurriría si en vez de muñecos, los personajes fueran actores de carne y hueso.

La ejecución de la obra requiere un dominio estricto de los tiempos y de los ritmos en la manipulación de los títeres, competencias de las que tanto Martí Doy como Eugenio Navarro están sobrados, gracias también a las pautas que marca la música

El resultado es sorprendente, con momentos enigmáticos que marcan las transiciones entre las diferentes escenas. Y todo ello provisto de un profundo sentido del humor. ¡Admirable al cien por cien!

Dark Times, de David Espinosa

Fue un estreno muy esperado, pues era el retorno de David Espinosa a los escenarios tras haberse tomado unos años de reflexión, que bien podríamos considerar de ‘ayuno’, pues se abstuvo de subir a los escenarios tras un período tan largo de actuar con éxito por todo el mundo.

Y como suele suceder en estos casos, el ayuno le salió bien a David, apareciendo con un espectáculo maduro y complejo, con apariencia de sencillo, que siempre es de agradecer.

Foto companyia

Sin renegar de su estética personal, basada en el uso de los muñecos de pequeño tamaño, haciendo como quien juega en el escenario, y haciendo gala como siempre de un garbo especial en el poner y sacar figuras, creando situaciones enigmáticas y a la vez sociológicas, Espinosa nos plantea una obra que tiene el Tiempo y la Libertad en su punto de mira. Un tiempo que por un lado funciona y se mueve como una apisonadora, y por el otro lado acaba preso y enjaulado por esta trama monstruosa que él ha construido mediante la tecnología cuando esta se aplica para mandar y tiranizar a las sociedades.

Tiempo Oscuro como lo define el título, aparentemente maligno como todo lo oscuro, pero que constituye también la salida de cualquier situación opresiva, pues pocos tiranos resisten el paso del tiempo. El Tiempo, simbolizado por un reloj de arena, no se detiene nunca, pero este reloj, necesita la mano que le dé la vuelta. Quizás al meterlo en una jaula, se busca detenerlo para siempre, sin que nadie le dé la vuelta, como hace con la estatuya de la Libertad. Vanas esperanzas, pues los relojes no son el Tiempo, capaz este de escaparse de cualquier jaula, y aun más de la solidez de una estatua.

Foto companyia

Tiempo Negro y Oscuro porque nada sabemos de él. La tecnología pretende vanamente enjaularlo. Claro que en realidad el título dice Tiempos Oscuros, que también significa Época Oscura, el tiempo que nos ha tocado vivir.

En el escenario vemos un suelo plano, donde las cosas que pesan se apoyan y lo que hay de vivo se mueve. Y detrás, una pantalla o ciclorama donde las sombras de estas realidades pesantes se proyectan, se estiran, se difuminan y se desdoblan en enigmáticas profundidades, cuando nos ponemos las gafas de dos colores o anaglifos. Pero no solo se proyecta lo que vemos, otras realidades surgen del fondo doble del ciclorama que se funden y se combinan con las visibles. Lo que parece sencillo a simple vista adquiere de pronto una complejidad, que la banda sonora ayuda a tensar.

Foto companyia

Tiempos oscuros, tiempos de cambio, de muerte. La negritud o el nigredo, la etapa transformativa de la putrefacción, el caos exterior que se hace interior, la ‘noche oscura del alma’ del misticismo alquímico. Seres congelados en muñecos, aparatos que se mueven solos. La resurrección del Tiempo Oscuro puede ser tan destructivo como creativo. La Historia en su agujero negro.

De todo ello habla el Dark Times de David Espinosa sin hablar de ello. Al final, interrogaciones y la curiosidad de qué es lo que se esconde detrás de la pantalla. Nos asomamos y descubrimos asombrados una complejidad mayor de la esperada. Tecnología casera para destilar Tiempo Oscuro de reflexión y distopía. Y la jaula apresando al Tiempo, como un niño mal educado que no sabe que el Tiempo es por definición libre, pues siempre hace lo que le da la gana, sin pedir permiso. A él nos remitimos, tras salir del rebaño.