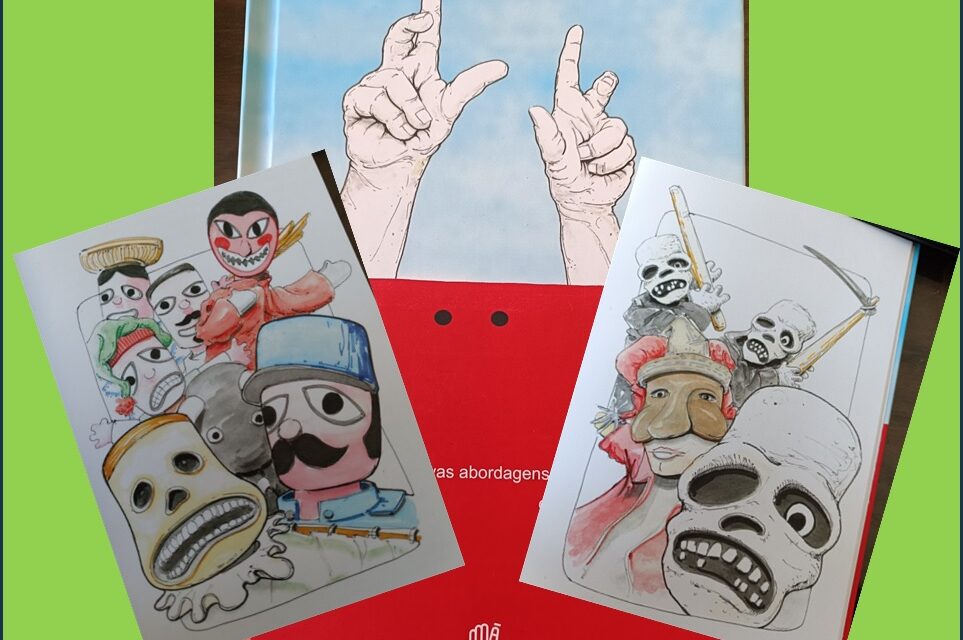

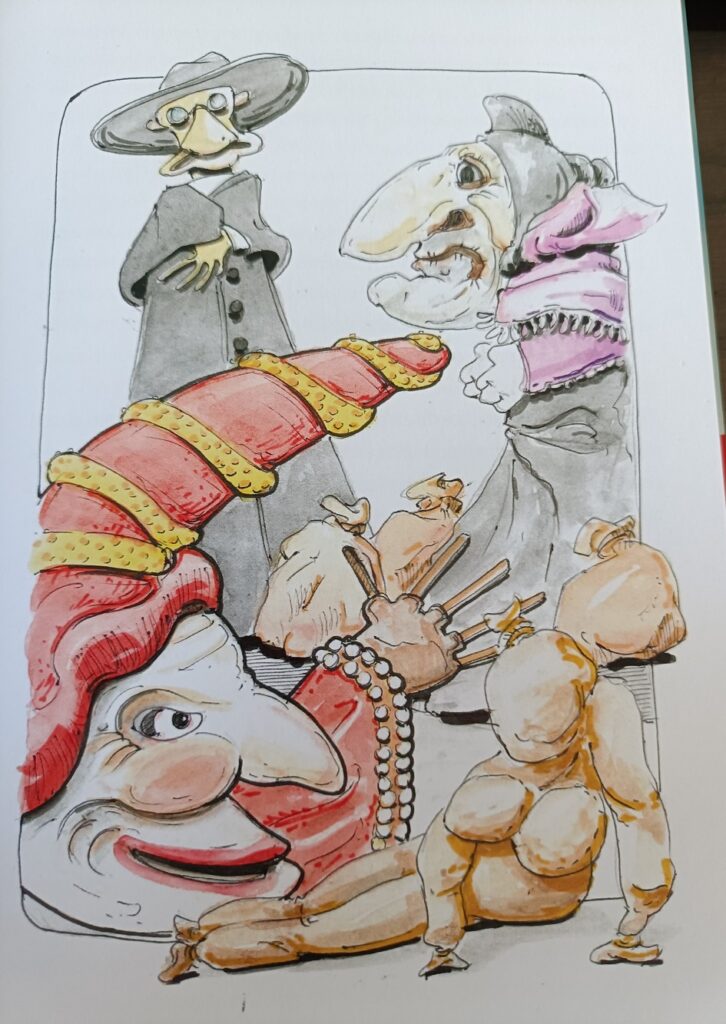

Portada del libro con dos ilustraciones de Jorge Pereira

Tuve el gusto de presentar en el Museu da Marioneta de Lisboa el libro que João Costa, de la compañía portuguesa Mãozorra Teatro de Marionetas, me encargó hará cosa de un año, centrado, como indica el título, en lo que me ha parecido más novedoso en el actual panorama de los espectáculos que podríamos considerar teatro tradicional de guante. La traducción del título en español sería: ‘Nuevos abordajes en el Teatro Tradicional de Títeres de Guante en la Península Ibérica’.

El libro, escrito en español, ha gozado de una excelente traducción al portugués a cargo de Carmo Calheiros, con revisión de Palmira Simões. Una traductora, Carmo Calheiros, que conoce muy bien tanto al autor como la temática del libro, al haber traducido ya algunos libros míos al portugués. Por cierto, quiso João Costa que el libro estuviera ilustrado artísticamente, para lo que encargó unas preciosas ilustraciones a todo color de Jorge Pereira.

Portada del libro

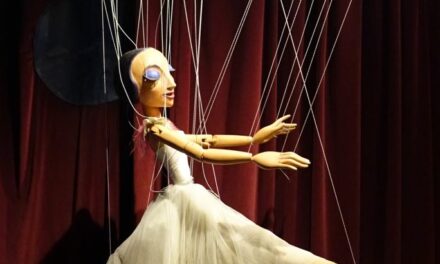

Hice la presentación acompañado por João Costa después de su actuación de Robertos con la obra O Caçador. Contamos con una muy buena asistencia de público -de hecho, la sala de la capilla del Museu se llenó- y la presencia de la directora del Museu, Ana Paula Rebelo Correia, así como la del gran titiritero portugués José Carlos Barros, del que tanto había oído hablar pero no conocía personalmente, y que tuvimos la suerte de que acudiera también a la sesión.

En una próxima crónica hablaré de las marionetas de Barros que hay expuestas en el Museu, una novedad que da a la exposición permanente del Museu una enorme categoría.

O Caçador, de João Costa

Ya conocía esta obra del titiritero de Oeiras, hoy residente en Vila do Bispo, al sur de Portugal, en parte porque participé personalmente en su resultado final, cuando vino a Barcelona para que le echara una mano. En ella, Costa quiso crear una pieza que se saliera del repertorio tradicional, con nuevos personajes y a ser posible nuevas formas de expresión de los títeres. Sabido es que, en el Teatro Dom Roberto, en su forma supuestamente canónica, los títeres deben hablar todos con la palheta (la lengüeta).

Y así se hizo, con un personaje nuevo, el mismo Cazador, el Mago que sale al final (y que no habla con la palheta) y, sobre todo, el conejo, una verdadera creación de João, al que le saca mucho jugo, visual, sonoro y cinético. Visto desde la distancia, ahora que la obra ya ha dado muchas vueltas por los escenarios del país, concordamos con su autor que se podría haber ido aún mucho más lejos en salirse de esos supuestos cánones, pero para un titiritero joven como era João entonces, y con el fin de satisfacer su deseo de aportar algo nuevo al repertorio, creo que O Caçador ha sido un excelente trabajo al que todavía le queda mucho recorrido.

João Costa presenta el espectáculo. Foto T.R.

Como ya he dicho en otras ocasiones, João tiene la suerte de ser una persona tranquila, una condición que le permite obtener un estilo cuidadoso y elegante en el manejo de los muñecos. Si tenemos en cuenta que el Teatro Dom Roberto, tal como lo instauró João Paulo Cardoso tras haberlo aprendido de su maestro António Dias, es una tradición titiritera de esas que podemos considerar ‘de velocidad’, como lo son los guaratelle napolitanos y su Pulcinella, el Punch and Judy inglés y algunas otras formas tradicionales, es necesario para su práctica un extraordinario dominio del oficio, pues no es nada fácil conseguir esa excelencia de movimientos y de coordinación que tenía Cardoso.

Este gusto por la lentitud de Costa, de la que también participan, por supuesto, otros roberteiros, no significa que sacrifique las escenas que exigen velocidad, pero sí que les da un respiro y, lo más interesante, lo abre a otras posibilidades dramatúrgicas. Quizá solo apuntadas en esta obra, pero que tarde o temprano encontrarán sus vías de desarrollo.,

João Costa con Dom Roberto en el Festival Mó de Oeiras, en junio de 2019. Foto T.R.

Cabe decir que el público se entregó al buen hacer del titiritero de Oeiras. Valoré mucho el rato que estuvo hablando con el público sentado en un taburete delante del retablo, explicando a niños y mayores qué es eso del Dom Roberto. Con una actitud que hace gala de este gusto por el sosiego,Cse puso en el bolsillo al público y lo introdujo, con el mejor y más sosegado de los calzador, al lenguaje arcaico, popular y futurista del Teatro Dom Roberto.

Novas abordagens, presentación del libro

Debo decir que no fue fácil centrar bien la temática del encargo que me había hecho João Costa. Tuvimos que charlar largamente varias veces antes de de llegar a enfocar el tema sin irme por las ramas y sin recurrir a los infinitos ‘considerandos’ que suelen surgir cuando se quiere hablar de temas actuales del teatro y de sus resultados.

Al final lo conseguí y gracias al buen criterio pragmático del editor-titiritero de Vila do Bispo, reduje un texto de más de cien páginas a las treinta y tantas del resultado final. La cuestión es que me fue muy difícil aislar unas tradiciones, como la del Don Roberto y las demás peninsulares, del contexto europeo en el que se encuentran. En una época como la nuestra, en la que los titiriteros no paran de viajar, en coche y en avión, y las influencias mutuas y las contaminaciones, que siempre han sido un signo propio de los teatros populares, lo son hoy más que nunca: en una época como la nuestra, como decía, es imposible no referirse a lo que ocurre en esa casa común que es Europa.

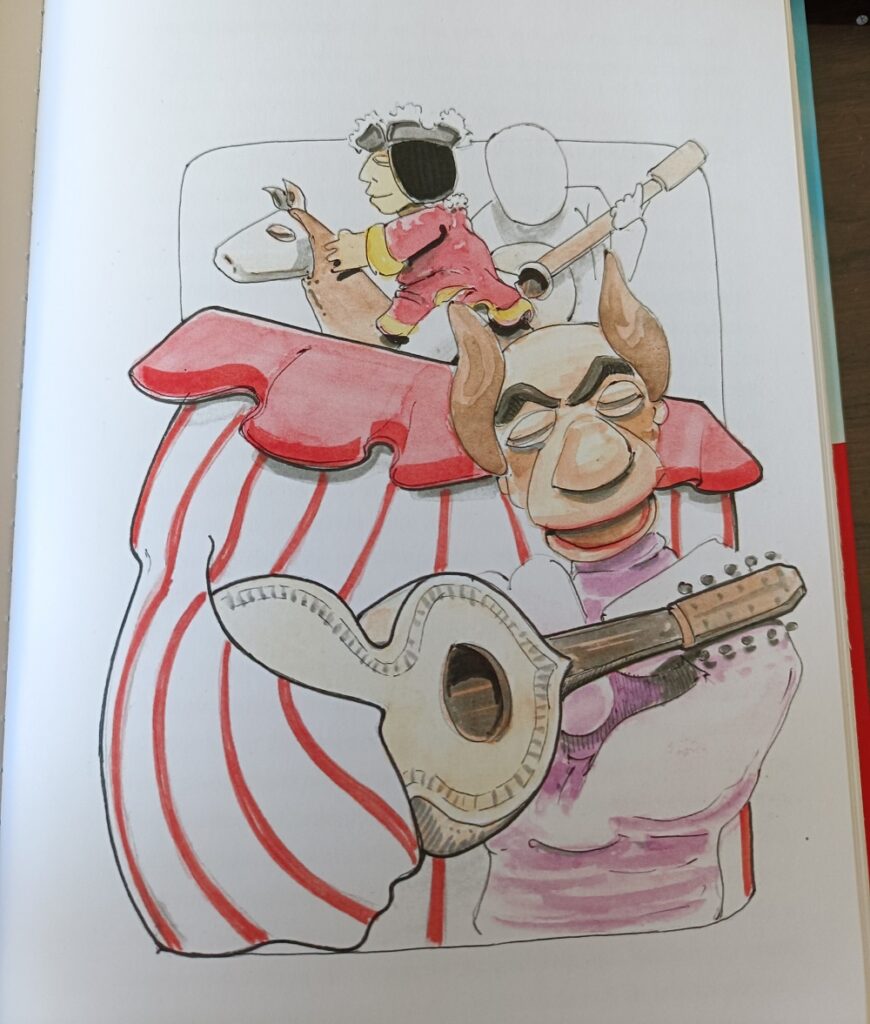

Ilustración del libro de Jorge Pereira

Pero no solo en la sincronía geográfica del panorama actual, sino tampoco en la diacronía temporal que nos va indicando cómo las distintas tradiciones han ido cambiando cuando no mutando en Europa a lo largo de los siglos, lo que nos puede dar pistas de lo que hoy en día debe estar ocurriendo. ¿Acaso el Renacimiento y la expansión por el continente de la Comedia del Arte no cambió o más bien introdujo nuevas formas de hacer teatro con los títeres?

¿Y no estamos hoy sumidos en la mayor de las crisis inimaginables?

Las nuevas formas aparecidas en el Medioevo tardío y el Renacimiento, llegaron al XVIII convertidas en tradiciones canónicas muy establecidas, para, de pronto, saltar por los aires y mutar en nuevos modelos y cánones tras la Revolución Francesa, la expansión napoleónica y la Revolución Industrial.

Nuevos personajes que sustituyen a los viejos o los complementan, nuevos lenguajes, cambio en el perfil de los protagonistas, un teatro popular que se va adaptando al nuevo régimen burgués que sustituye al aristocrático, y que expresa la realidad urbana de un siglo marcado por la súbita riqueza emergente de Europa, gracias al capitalismo incipiente, y al fenómeno de la explotación colonial.

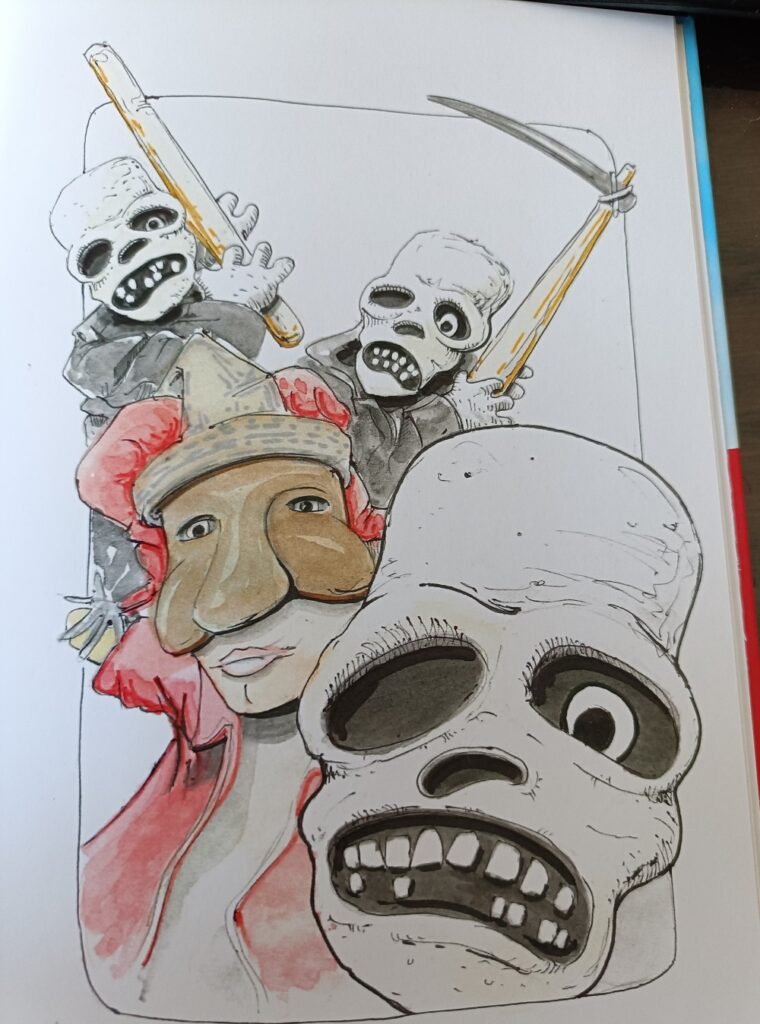

Ilustración del libro de Jorge Pereira

Analizar esos cambios en Francia, Italia e Inglaterra es casi indispensable para entender las resonancias que produjeron en la Península Ibérica.

Como igualmente lo es analizar los cambios ocurridos en el siglo XX, con la aparición de las sociedades de masas, del consumo, del cine y la televisión, que dejan obsoletas esas tradiciones que emergieron con tanto empuje un siglo antes, y que ahora languidecían, machacadas por las dos guerras mundiales. Las novedades antes indicadas de cómo el gusto por el realismo del cine y la televisión sustituyen el gusto de las tres dimensiones de las marionetas, hace que estas pierdan su público popular y se refugien en el único que le sigue fiel: niños y almas inocentes aun no contaminadas por la reducción plana de las pantallas de dos dimensiones.

El libro no podía dejar de mencionar esta dinámica de cambios, lenta en el tiempo, pero que vista desde el presente, se nos aparece con un colorido y unos contrastes dramáticos de altísimo voltaje. Una verdadera aventura de un modo de hacer teatro que las ha visto de todos los colores, que ha movilizado increíbles energías y que nos muestra formas y modelos tan insólitos como inspiradores.

Y demuestra lo que digo el interés que de pronto está teniendo el llamado teatro de títeres y visual, en sus formas más arcaicas, clásicas y canónicas, a modo de contrapunto teatral indispensable para hacer frente a la ola digital imparable que pretende someternos.

La primera parte del libro habla de estas cuestiones, sin olvidarse de unas consideraciones que creo importantes: situar a los títeres de guante entre el oficio y la catarsis. Algo que da a estas tradiciones una fuerza interior sorprendente y fascinante, tanto para quien las practica como para el público que las recibe.

Los guaratelle

Pensé que era necesario hacer justicia a la importancia que esta tradición ha tenido y sigue teniendo en el universo de los títeres populares europeos. El hecho de proceder del tronco teatral de la Comedia del Arte le da una fuerza indiscutible. Aunque es necesario precisar la peculiaridad de ser una forma sumamente estilizada, casi una sublimación, de la rica variedad de los teatros de títeres populares italianos, los cuales tuvieron a lo largo de los siglos XVIII y especialmente XIX y parte del XX, un desarrollo extraordinario, poco conocido en el resto de Europa, y que constituye el principal acervo titiritero de Italia.

No pude extenderme mucho en esta cuestión de lo que se llama el Teatro Clásico de Marionetas de Italia, que en si mismo ocuparía un libro entero. Pero sí es importante destacar cómo la crisis de los años 60-70-80 del siglo XX hizo perder buena parte de su público, por decirlo con palabras suaves. Recordemos cómo los pupi napolitanos desaparecieron sin más abandonados por su público, y como los pupi sicilianos han pervivido, salvados tanto por sus pequeñas dimensiones de espacios y compañías, como por la aparición de un nuevo público (niños, escuelas, turistas, antropólogos y estudiosos).

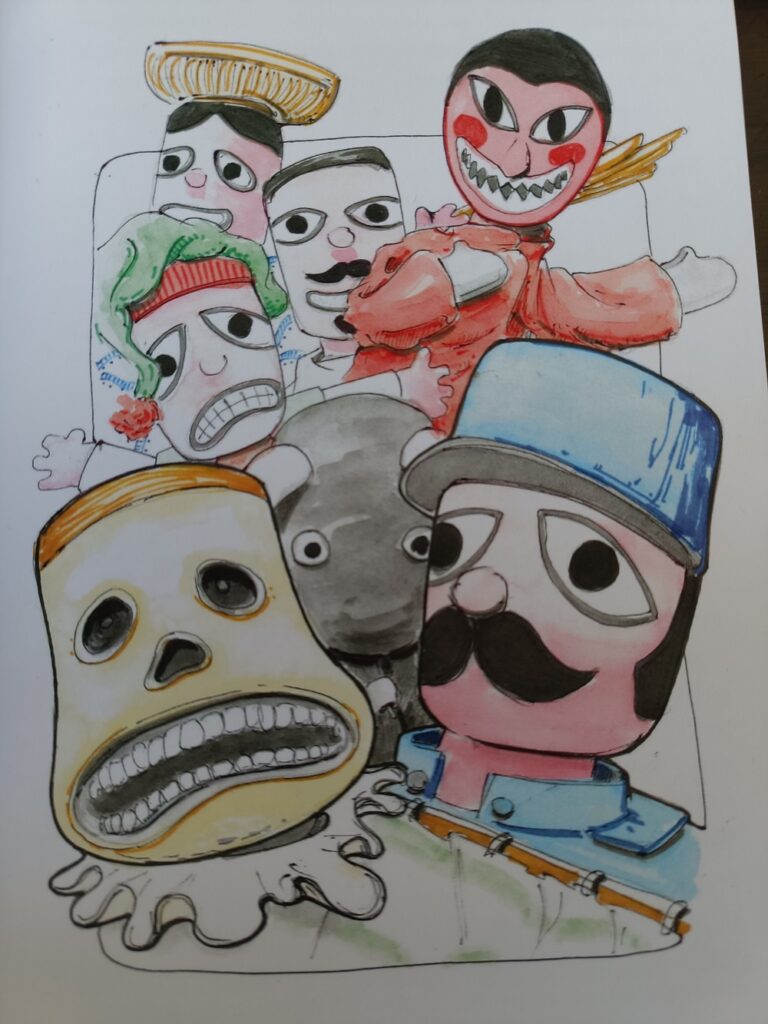

Ilustración del libro de Jorge Pereira

Todo ello sucedió también con los guaratelle, pero que fue de inmediato revertido, revitalizados y, de algún modo, renacidos por la savia de sus nuevos practicantes, empezando por los pioneros Bruno Leone y Salvatore Gatto, a los cuales les siguieron otros muchos hasta llegar al día de hoy, con un esplendoroso y deslumbrante despliegue de virtuosos ejecutantes.

La razón de esta divergencia de caminos es que los guaratelle, en manos de los nuevos titiriteros que supieron rescatarlos de su languidez en los años 80, encontraron muy rápidamente nuevos públicos que en realidad eran los viejos de siempre, capaces de apreciar y de entrar en la extrema vitalidad de esta tradición, que ha sabido alcanzar la quintaesencia de las artes titiriteras desde la síntesis de sus elementos básicos, saltando por encima de las barreras lingüísticas gracias al uso de la lengüeta (la piveta en italiano) y a un lenguaje básicamente visual, rítmico y cinético, que lo hace apto para públicos de todo el mundo.

Esto hizo posible que los guaratelle se saltaran algunos de los condicionantes contemporáneos que han encasillado las antiguas tradiciones (me refiero al teatro para las escuelas y el público familiar), aunque por supuesto pueden funcionar muy bien en estos registros, mientras alcanzaban nuevos públicos adultos tanto del teatro, de la calle y de la noche, como del arte contemporáneo.

Los guaratelle nos obligan de nuevo a encararnos con aquella característica antes apuntada de ser un teatro enormemente vivencial, de saber combinar con maestría ‘oficio y catarsis’. Y no cabe duda de que esta vitalidad de los guaratelle ha ayudado a asentar otras tradiciones europeas que se expresaban con la lengüeta, basadas igualmente en la síntesis, el ritmo, los personajes como arquetipos y el juego cinético. Me refiero al Punch and Judy, al mismo Dom Roberto, a algunas manifestaciones del Kasperl, o al Petrushka ruso, entre otras.

Ilustración del libro de Jorge Pereira

Asimismo, el lenguaje bien establecido de los guaratelle, convertido en una especie de matriz titiritera de partida, ha permitido levantar algunas tradiciones ya perdidas como es el caso de los Cristobitas, el Don Cristóbal Polichinela o el Polichinelle francés. Una matriz que en realidad se ha ido enriqueciendo con otras aportaciones, del Punch mayormente, pero también del Dom Roberto y del Kasperl, de modo que hoy en día existe un verdadero lenguaje común de la tradición del títere de guante de la línea cinética que pesca un poco por todas partes, siempre sujeto a esta base de la síntesis, y de centrarse en el ritmo, los juegos de manipulación, la lengüeta (con excepciones) y la cachiporra allí donde esta ha conseguido sobrevivir a las modas de la corrección política y cultural imperantes.

El Don Cristóbal Polichinela en España. Barriga verde. El Titella Catalán

Un capítulo del libro está dedicado a esta temática. Aquí también requeriríamos del espacio de un libro. Pero las dimensiones del encargo obligaron a resumir los hechos singulares de las demás tradiciones peninsulares en activo. Citaré los tres párrafos introductorios, que situarán al lector en el contenido del capítulo:

En este raudo paseo por las tradiciones peninsulares ibéricas e itálicas, toca centrarnos, antes de entrar con el Dom Roberto, en las demás modalidades populares de los títeres que encontramos en España. Ya sabemos cómo la Guerra Civil truncó un desarrollo de la tradición polichinesca que parecía dirigirse a nuevas formulaciones dramatúrgicas, como anticiparon los casos de Hermenegildo Lanz y García Lorca en Granada, más los trabajos de relevantes poetas y dramaturgos interesados en el teatro de títeres, como lo fueron Rafael Alberti o Rafael Dieste en Galicia, y la solidez del títere catalán en Cataluña.

Títeres de Hermenegildo Lanz para los Títeres de Cachiporra de Federico García Lorca. Colección Enrique Lanz. Exposición 30 años de Etcétera, Granada 2012. Foto T.R.

La Historia pasó su rastrillo y de las viejas tradiciones de los Cristobitas y del Don Cristóbal Polichinela casi no quedó nada (salvo contadas y muy locales excepciones, como la del titiritero Antonio Durán Márquez, establecido en Cuevas del Becerro, junto a Ronda, en la provincia de Málaga, activo desde 1900 hasta 1953), pues los titiriteros que siguieron actuando en la parte española de la Península tuvieron que adaptar sus historias y personajes a las instrucciones y a las nuevas moralidades impuestas por el régimen franquista. Hubo que esperar la etapa final de la Dictadura y a la Transición Democrática para recuperar las antiguas tradiciones titiriteras y darles nuevos y distintos empujes.

Paz Tatay con su Don Cristóbal. Foto Jesús M. Atienza

De algún modo se vivió un parecido proceso al observado en toda Europa en los sesenta, setenta y ochenta del siglo XX, de recuperación de las viejas tradiciones. Pero mientras en Italia, Portugal, Francia y demás países europeos todavía existían viejos maestros capaces de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones de titiriteros, en el caso del Don Cristóbal Polichinela y los Cristobitas, los nuevos titiriteros españoles tuvieron que reinventar las tradiciones, basándose en antiguas descripciones, en ajadas fotografías o inspirándose en modelos de las tradiciones vecinas (salvo en Cataluña y Baleares, donde algunos maestros importantes del Títere Catalán siguieron en activo, solo con cambios en el repertorio y actuando en lengua castellana en vez del catalán).

El capítulo se detiene a comentar los siguientes casos:

– Julio Michel y Antonio Sanz

– Paz Tatay

– Rafael Benito de Alauda Teatro

– Pelegrín, el polichinela aragonés del Teatro Arbolé

– A por nuevos públicos: la apuesta de Raúl García

– Sonia Zubiaga y La Pícara Locuela

– Luís Zornoza Boy

– Barriga Verde (Los Silvent, Comba Campoi, Viravolta, Borja Insúa, Larraitz Urruzola, Titiriberia)

– El Títere Catalán (los maestros de la vieja escuela)

– El Títere Catalán hoy (Sebastià Vergés, Montse Albalate, Eugenio Navarro, Eudald Ferré, Néstor Navarro, El Ball de Sant Vito, Arnau Colom, La Micro Troupe, La Mula Baba)

El Teatro Dom Roberto

Planteo en este apartado, seguramente el más detallado del libro, la forma considerada por muchos como canónica del Teatro Dom Roberto, la establecida por el gran maestro de Porto João Paulo Cardoso: un ritmo vertiginoso que requiere mucha habilidad y que ha quedado como el estilo canónico tal como antes dijimos, más o menos seguido por muchos de sus actuales practicantes.

Ahora bien, ¿es esta la única modalidad técnica o estilística del Don Roberto? En el libro, se muestra cómo los actuales ejecutantes muestran una interesante diversidad que parecen querer indicarnos que hay divergencias notables en sus maneras de interpretarlo.

Robertos de João Paulo Cardoso. Exposición de Robertos en el Museu da Marioneta, en el verano de 2017. Foto Museu da Marioneta

Por otra parte, no podemos ignorar la gran riqueza que tuvo esta tradición titiritera en sus etapas anteriores, cuando era un teatro que se prodigaba por las ferias del país, grandes y pequeñas, con compañías a veces bastante numerosas.

Para comprender esta riqueza de formas y estilos, hay que visitar el Museu da Marioneta de Lisboa y ver la importancia de las compañías que se movían por Portugal a finales del XIX hasta los años 60 del siglo XX, con titiriteros tan importantes como Ernesto de Abreu, Domingos Moura, António Sérgio. Incluso una mujer, Clarinda de Azevedo, la única mujer portuguesa que trabajó con la palheta (la lengüeta) y que según parece gustaba actuar en la Feria Popular de Lisboa (datos extraídos del Museu da Marioneta).

Robertos de Joaquim Pinto. Fondo Museu da Marioneta

Otros nombres importantes son Faustino Duarte, con sus hijos Joaquim Pinto, Henrique Duarte y Berta Duarte. O el conocido Manuel Rosado, dueño del Pavilhão Mexicano, un teatro ambulante que estuvo activo hasta finales de los años 60 del siglo XX. Rosado tenía un repertorio propio y a la vez tradicional, con obras como o Marquês de Pombal e os Jesuítas, a Rosa e os 3 namorados, o Milagre de Santa Isabel, entre otras.

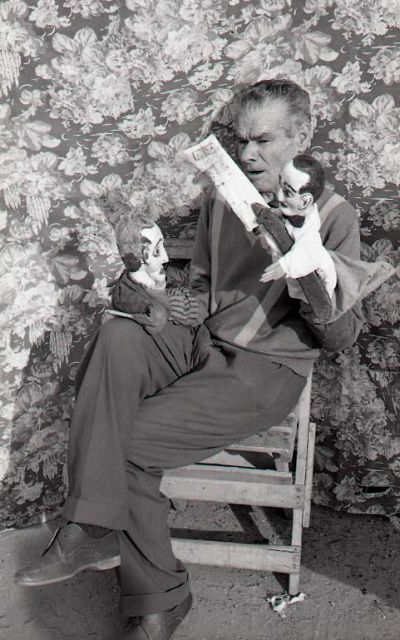

Y por supuesto, António Días, que inició sus actividades a los 17 años con el Maestro Faustino. Solía viajar con su pequeño retablo de títeres llamado Teatro D. Roberto.

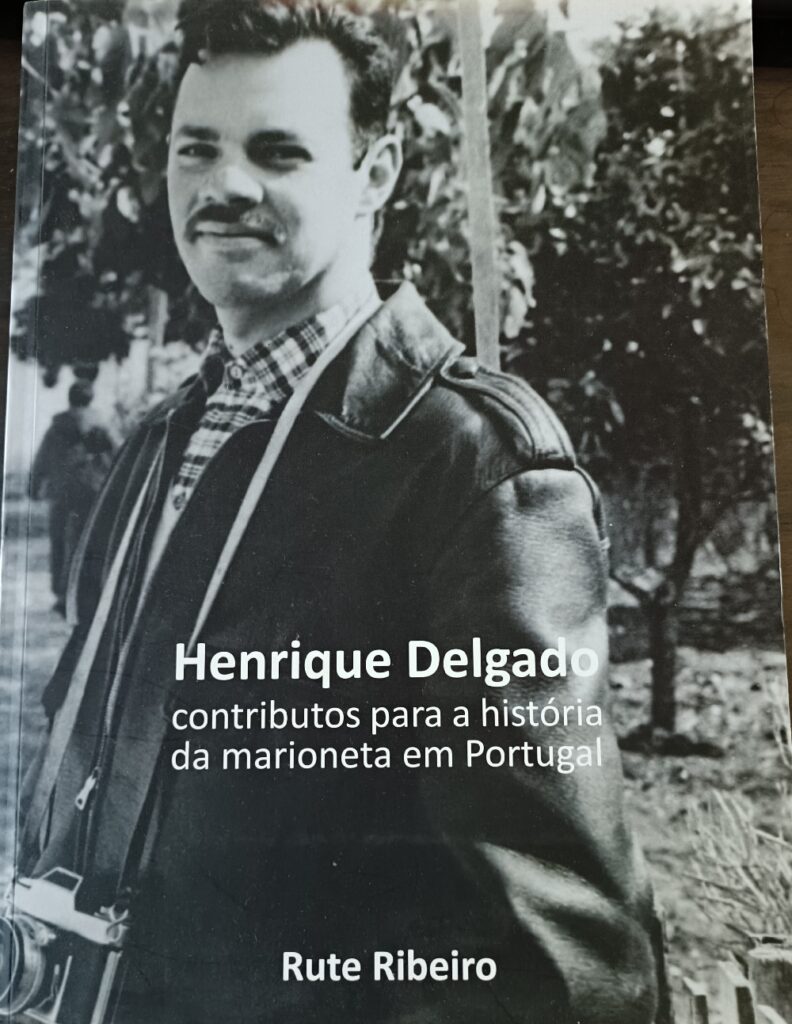

A destacar la figura del titiritero y a la vez estudioso de los títeres Henrique Delgado (1938-1971), un caso único en la Península de alguien interesado en el género de los títeres en una época incluso anterior a la de las distintas recuperaciones producidas en Europa. Existe un libro fundamental con todos los artículos y textos conservados de Henrique Delgado, donde se explica muy bien cómo eran los teatros populares de títeres cuando todavía iban por las ferias. El libro, realizado a partir del exhaustivo trabajo de recopilación de Rute Ribeiro, autora también de los textos introductorios, fue publicado en el año 2011 por el Museu da Marioneta.

Portada del libro sobre Henrique Delgado

Importa aquí ver las diferencias formales y estilísticas que existían entre estos Robertos de los teatros ambulantes de feria entre sí, respecto a los de ahora. Algunos de ellos (como el de Manuel Rosado) actuaban en teatrillos que tenían un doble escenario: arriba para los títeres, abajo para las marionetas. Y lo que intuimos es que quizás la sencillez extrema postulada por João Paulo Cardoso no es realmente lo que siempre ha caracterizado a los Robertos, sino que se trata más bien de una de sus corrientes, la propia del titiritero solista que, como el Mestre Antonio Días, y quizá también el Mestre Domingos Mora, oriundo del norte de Portugal, se movían de plaza en plaza, o en las playas en verano, con actuaciones más bien breves que necesitaban pescar y retener la atención del público que pasa, afín de impresionarlo y obligarlo a poner dinero al sombrero del titiritero.

Solo hay que comparar los dos títeres que conforman el magnífico casal de Faustino Duarte, con los de Manuel Rosado, o con los de João Paulo Cardoso. Son estilos muy diferentes en los que adivinamos ritmos y dramaturgias también propios de cada caso.

Es difícil pues fijar formas canónicas en una tradición tan rica y dispar, si la miramos desde la perspectiva del tiempo. Y lo que he visto en mis visitas a Portugal y asistiendo a las importantes Maratonas de Robertos que ha ido organizando el Museu da Marioneta pero también algunos festivales por todo el país (È só palheta, los encuentros realizados en Montemor O Novo, el Festival de Alcobaça, entre otros), tras conocer a los múltiples maestros actuales que lo practican, es que el Dom Roberto hoy en día goza de una diversidad superior a la que cabe imaginar.

He aquí a los titiriteros portuguesos practicantes del Dom Roberto que he ido conociendo a lo largo de los años: Nuno Correio Pinto, Rui Sousa, João Costa, Sara Henriques, Vitor Santa-Bárbara, Filipa Mesquita, José Gil, Raul Constante Pereira, Manuel Costa Dias, Jorge Soares, Francisco Mota, Fernando Cunha, José Quevedo, Riccardo Avila. Sérgio Rolo, al que vi en la Maratona de 2014 en Lisboa, parece ser que ya no ejerce al menos en Portugal, pues reside en Macao, según mis últimas informaciones. Por otra parte, Francisco Mota está inactivo en estos momentos.

El mestre António Dias con dos robertos. Foto fondo Museu da Marioneta

En el libro hablo de aquellos que me ha parecido que han practicado el Dom Roberto aportando novedades e innovaciones, aunque todos los citados en el anterior párrafo aportan, por supuesto, su estilo particular y sus propias maneras de enfrentarse al díscolo personaje.

Dejo que la lectura del libro satisfaga la curiosidad de los interesados en saber más y no sería pertinente hacer demasiado spoiler de su contenido. Ya hemos hecho bastante en esta larga crónica.

Solo indicar un caso del que no hablo en el libro (lo he conocido muy recientemente) y que me ha parecido una de las sorpresas más agradables y prometedoras del Dom Roberto: el espectáculo visto este mes de agosto de 2025 en el festival de Rianxo, en Galicia, a cargo de Sara Henriques, de la compañía Red Cloud, con dirección de Luís Zornoza Boy, titulado O Castelo do Fantasma.

O Castelo do Fantasma, de Sara Henriques, con dirección de Luís Zornoza Boy

Atención, aunque el título corresponda con una de las obras más conocidas del repertorio roberteiro, en realidad, aún siendo fiel al contenido tradicional, se escapa completamente de la versión clásica. Hablé de él en la segunda crónica dedicada al Festival Titiriberia 2025 (ver aquí). Vale la pena citar los párrafos iniciales. Dicen así:

Sara Henriques, junto con su socio y compañero Rui Rodrigues, ha abierto con esta obra una nueva vía de evolución del Dom Roberto, manteniendo los parámetros clásicos de la tradición pero que a su vez se llena de una envidiable libertad y sin perder la indispensable vitalidad que tan bien caracteriza al personaje.

Imagen de ‘O Castelo do Fantasma’, de Sara Henriques. Foto Manuel Silva

Ha contado para esta aventura con la colaboración del director de escena de Granada Luís Zornoza Boy, uno de los titiriteros más interesantes del panorama español, con quien Sara y Rui han trabajado intensamente durante unos meses. Una idea excelente, pues para salir de las estrecheces de la tradición, esos corsés que impiden que las cosas evolucionen, no hay nada como reflejarse en miradas ajenas y foráneas, especialmente si estas gozan de los indispensables atributos de libertad requeridos. Algo que el de Granada dispone en cantidad, al tratar él mismo el género cachiporrero desde perspectivas siempre inesperadas.

Imagen de ‘O Castelo do Fantasma’, de Sara Henriques. Foto Manuel Silva

Un aliento que el equipo creativo de Red Cloud Marionetas ha sabido infiltrar en el clásico Castelo dos Fantasmas, introduciendo variantes que no hacen más que ensanchar los límites para crear espacios donde ubicar sorpresas, poesía y elementos tan intrigantes como inesperados. Incluso referentes literarios puestos con el calzador de sutiles piruetas dramatúrgicas, como se hace en esta obra.

Un sabor de boca y una impresión de la obra que considero ha abierto unas puertas inesperadas de innovación y libertad al Dom Roberto.